上文以〈鐘擺的方向〉,點出加拿大的毒品政策,從加拿大立國(1867年)初期的沒有管制,引發到1907年的反亞裔暴動,啟動了毒品管制措施,由1908年開始的鴉片法,以嚴刑峻罰去對付毒品問題。四十多年後,出現了另類呼聲,由司法刑事方向,轉為健康治療為本,〈減少傷害〉導向。究竟這個嶄新的聲音有何迴響呢?處理毒品的價值觀念如何發展下去呢?

反潮流文化運動 VS 政府不斷打壓

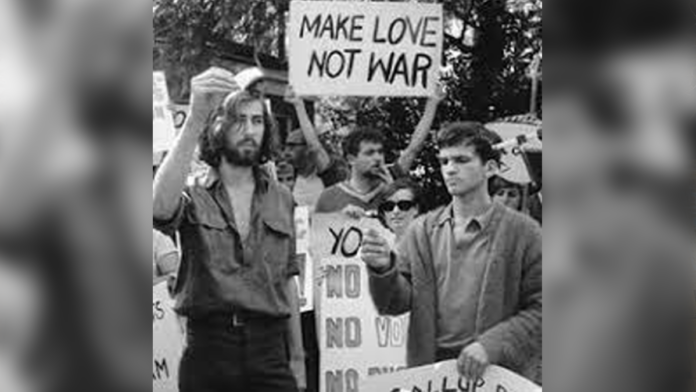

60年代的反潮流文化運動席捲全世界,尤其以美國及歐洲為甚。當時非常流行的「寧要做愛,不要戰爭」(make love no war),對於性、毒品、搖滾音樂是青年人的核心表達方式,對於傳統價值觀念採取挑戰態度,把傳統價值觀逐一打破。當時非法使用毒品數字大幅飆升,特別是大麻。

儘管這時期的年青人普遍對於社會及政治訴求甚高,挑戰傳統的價值觀念。加國政府方面,在1961年通過〈麻醉藥物管制法〉(The Narcotic Control Act),把毒品使用者施以懲罰性的刑罰。同年加拿大簽署聯合國的〈單一協議毒品處理法〉(Single Convention on Narcotic Drugs),把毒品政策重點放在刑事司法導向。

在60年代真的是風雲際會,大麻在大學生之間的使用是非常熾熱,但執法人員則努力去針對鎮壓。在此之前,毒品政策更多針對華裔及黑人,帶著濃厚的種族歧視,所以當時的毒品問題也是種族問題,社會階級問題彼此掛鉤。當時更加視黑人都是壞人,都是吸毒者,被描繪為道德低落,甚至是國家團結的威脅,暗示要把他們趕出這個國家。到六十年代末,隨著更多白人青年服食大麻,掃蕩毒品焦點轉移到大麻吸食者,即白人中產家庭的年青人。

出於關心自己子女,市民漸多批評大麻刑事化政策的不對,認為警方不應過份打擊吸食大麻的年輕人。當時期的流行雜誌Satellite,Life,Time magazine都站在中產白人青年人背後,發表文章痛斥警方因大麻而令年輕人入獄,也抗議警察殘暴對待年青人。當時一份新的雜誌Georgia Straight在1976年出版。該報的立場是抗議打壓大麻,也抗議警察殘暴對待年青人,只因為他們吸食大麻。雜誌編輯Dan McLeod亦都多次被拘捕及毆打,而這份報紙亦多次因為刊登抵觸有關淫穢法例被罰款,停牌等等。

60年代,音樂節成為參與反文化運動的年輕人的重要場所,時任溫哥華市長Tom Campbell強烈反對這些活動,形成對立。在「越打壓,越反抗」情況下,於1971年8月7日,許多年輕人聚集在溫市中心煤氣鎮(Gastown),舉行一個大型公共活動,「Gastown Smoke-In和街頭小販(Street Jamboree)」,旨在推動大麻合法化,也表示反對警察對吸食大麻青年的殘酷對待。警方則成立〈Operation Dustpan〉,透過臥底及大量警力去拘捕,凡是長頭髮、長鬍鬚、奇裝異服的hippies便搜身或拘留,十日間已有59名被拘留。這時期的年青人(長頭髮、吸大麻、反戰、反叛)與成年人(傳統、保守、遠離毒品、勤奮工作…)成為強烈對比。

Le Dain委員會建議對大麻非刑事化

為了針對當時形勢,1969年加拿大政府委任Gerald Le Dain(主席)、Heinz Lehmann and J. Peter Stein成立調查委會,開始對大麻的非醫療用途進行調查。委員會在其(1972年)調查報告中,建議減少對使用大麻者的刑事制裁,廢除擁有大麻者的罪行。儘管該報告因其徹底性和深思熟慮而受到廣泛讚揚,但其結論在很大程度上被杜魯多政府忽視。他堅持要求警方「執行法律」,認為該立法的目的不是鼓勵娛樂性使用大麻。其目的是「更好地保護我們的孩子免受他們目前容易獲得大麻的影響,以消除從大麻中獲利的犯罪分子」。然而諷刺的是,45年後,其兒子小杜魯多總理完成了合法化程序,令加拿大全國合法使用大麻!

六七十年代,對毒品看法好像正邪大戰,支持與反對各有支持陣營。年輕一代的反戰、吸大麻、大型音樂會派對潮流聲勢浩大,政府卻以高調「禁毒戰爭」(War on Drugs)啟動政府各層力量鎮壓毒品,「越反抗,越鎮壓,又越反抗」持續不斷。

1971年,為了遏制「合成毒品」的非法貿易和生產,聯合國擴大了《麻醉藥品單一公約》(Single Convention on Narcotic Drugs)的範圍,以控制其中幾種毒品。同年,加拿大衛生部長承諾加拿大大麻合法化。S-19法案旨在將大麻從《麻醉品管制法》中刪除,該法案已被提交,但因執法部門的反對而未能通過。可見大麻合法化觀念在1971年已經提升至立法層面!

在1971年6月17日,美國總統尼克遜Richard Nixon宣佈「與毒品宣戰」(War on Drugs),更加強對毒品鎮壓力度。1986年美國列根總統再次確定「與毒品宣戰」。

加拿大總理穆朗尼(Brian Mulroney)亦於1987年5月25日跟隨,宣佈一個五年反毒策略,繼續強力禁毒政策。六、七十年代,政府對毒品政策佔上風,但與此同時,對毒品政策特別是大麻要求寬鬆處理,改革之聲從四面八方而來。

隨著大麻合法化呼聲高漲,八十年代出現愛滋病蔓延,海洛英、可卡因及冰毒廣泛流行於癮君子,且出現長期吸食者,形成難以用強硬措施可以禁止,社會上似乎已經形成「需要另一模式」來處理毒品問題,這就是〈減少傷害〉政策的社會背景。

減少傷害(Harm Reduction)出現

國際上〈減少傷害〉(Harm Reduction)始於20世紀80年代的英國和荷蘭,作為拯救吸毒者生命的手段。在加拿大,第一個「針頭交換計劃」於1980年代末在溫哥華、多倫多和滿地可開始。然而,這些計劃違反了當時的法律,這樣做是為了拯救生命(濫用致死)和預防愛滋病毒感染。1990年代初,溫哥華市中心東區出現吸毒過量、愛滋病和C型肝炎感染率上升。活動人士要求政客做出改變,並無視法律竟開設了自己的非官方安全注射點,例如鮑威爾街(Powell Street)的後巷,以拯救生命並應對緊急的公共衛生需求。似乎是說出既然政府已無能為力,唯有民間自己去做。

1997年,活動人士巴德·奧斯本(Bud Osborne)和安·利文斯頓(Ann Livingston)共同創立了加拿大第一個吸毒者聯盟:溫哥華地區吸毒者網絡(VANDU)。VANDU在倡導吸毒者和市中心東區居民的權利、健康和安全方面發揮了重要作用。其成員推動社區並組織抗議活動,引起人們對當時日益嚴重的藥物中毒和愛滋病危機的關注。一個由吸毒者自發的組織,要求政府善待吸毒人士,認為吸毒者不是罪犯,沒有侵害別人,應該被視為濫用「藥物」的「病人」去接受醫療照顧。這論點的確是對傳統觀念的重大挑戰,可以引發很多問題,例如吸毒是否社會所鼓勵容許?吸毒是個人選擇還是社會做成?也可以說,吸毒是個人負責還是社會負責?他們的要求應該支持嗎?

這現象令溫哥華成為全國焦點,全因為它激發起吸毒、精神病、無家可歸、貧窮、市中心東區(DTES)治安,以及帳篷城(tent city)等等社會議題合併,形成互相推動,互為因果,無法有單一良方解決,更進一步令此問題越來越嚴重,更難收拾。 (上)下期待續

特此鳴謝作者提供圖

〈減少傷害〉優劣比較

這政策源於八、九十年代,濫藥問題漸趨嚴重。再加上當時很多吸毒人士互用針筒造成對愛滋病的快速傳播,令到溫哥華成為全球愛滋病病毒帶菌者人數比例最高的地方。所以當時(2001年)溫哥華市的市長歐文(Philip Owen)採納溫哥華市毒品政策協調員唐納德‧麥克弗森(Donald MacPherson)的報告,推動《溫哥華毒品問題的四支柱方法》。

提出「四柱方案」(Four Pillars Approach)來嘗試解決毒品問題。當中的「四柱」就是:1. 防止(Prevention), 2. 執法(Enforcement), 3. 治療(Treatment), 4. 減少傷害(Harm Reduction)

什麼是〈減少傷害〉治療?這是針對吸毒成癮及防止愛滋病病毒蔓延的工作手法,表面觀念上仍然視吸毒是不好的,終極目標是幫助吸毒人士戒除毒癮。然而,對一些長期吸毒者來說,要他們立即完全戒除是不切實際的,需要有循序漸進方法協助減少份量。與此同時,由於法例仍然不容許藏毒,吸毒者多數在後巷打針,當警察執行任務時因要逃避,而引致出現不少意外,甚至死亡,於是引發出一系列措施來協助吸毒者(可以安全地吸毒)避免死亡,然後介紹戒毒,措施包括:安全注射屋、美沙酮(代替海洛英)、免費提供安全針筒(避免傳染愛滋病)以及社區教育。防止感染愛滋病則有免費分發避孕套,在學校及針對街頭性工作者的安全性教育。

在〈減少傷害〉方面,溫哥華最引發關注的是於2003年在溫市東端建立毒品安全注射屋(Insite)(筆者也在此時期任職戒毒社工)。一直以來政府都大肆宣傳這個安全注射屋如何大大降低因吸食毒品而死亡的人數。現實是,BC省因濫藥死亡的人數卻逐年遞增,由2008年有183人死亡到現在每年有超過2500人(2024年)。平均每日有差不多7個人因吸毒而死亡。這個數字比謀殺、交通意外及自殺所加起來的總死亡人數還要多。用結果看效用,捉不到老鼠便不是好貓!政策制定者真的要重新檢視現況不足之處,不單要減少死亡,更要減少吸毒人數,阻礙加入吸毒行列。

〈減少傷害〉的好處,普遍認為有助降低愛滋病、丙型肝炎等傳染病的蔓延外,還有

1. 對吸毒者建立支援並增加保護因素。

2. 將人們與過量吸毒相關的教育聯繫起來,以及轉介往治療機構,協助重建新生。

3. 透過提供急救藥物(納洛酮),減少濫藥過量死亡。

4. 藉此帶出盼望和治癒的訊息。

5. 減少恥辱感(sense of guilt),這通常與吸毒被歧視有關。

〈減少傷害〉的缺點,主要對此計劃的有效性仍然存在分歧。向濫用藥物的人提供乾淨的注射器會變相鼓勵吸毒行為,與傳統觀念「吸毒有害」但又提供支援顯得矛盾。對吸毒者支援越多,會吸引更多人進入吸毒循環圈,長遠看對社會整體未必有助,只會培養更多吸食人士。

〈減少傷害〉的討論:其實關鍵理念是藉有關措施來協助吸毒者戒除毒癮,轉介去合格的治療單位。但從筆者在此行內工作二十多年所見,政府投放資源給〈減少傷害〉的措施甚多,惟對興建治療單位卻遠遠不足,很多案主因久等無位下,重入吸毒圈,令人感到唏噓無奈。甚至有批評指政府是借〈減少傷害〉的措施來推諉戒毒的長遠方向,反映出短視及缺乏遠景。近五年的超高OverDose(OD)死亡數字,平均每日七人,正在說明現時的〈減少傷害〉的失敗,帶來更多人吸毒,戒毒設施不足,加上單人出租單位嚴重缺乏,社區上協助癖癮人士脫離毒海的支援極度不足,在此大氣候下,吸毒者的問題,只會越來越嚴重。

毒品政策走向寬鬆還是嚴謹,政黨政治取向也甚具影響力。聯邦政府於2006年由保守黨執政,總理哈柏次年推出了國家禁毒戰略。與民間要求更寬鬆相反,他強烈反對〈減少傷害〉手法,轉而支持執法管制,推進其反毒品議程。政府曾試圖關閉Insite,但在波特蘭酒店協會及其客戶Dean Wilson和Shelly Tomic發起憲法挑戰後未能成功。2011年,加拿大最高法院裁定,關閉北美第一個受監管的注射點將違反依賴其服務的人們的《權利和自由憲章》。可見政府也並非可以「任由自主」,亦受到法庭(法律)約束,可見法治社會的可貴。

2005年保守黨哈柏政府下台,自由黨的小杜魯多上台,風向大改,2018年通過「大麻合法化」。2024年更因濫毒至死個案急升而推出「毒品非刑事化試驗計劃」,在BC省個人可擁有2.5gm硬性毒品(海洛英、可卡因等)為期三年。毒品政策已經轉入任由使用階段,政府似乎認為向吸毒人士供應純淨毒品便可減少濫毒致死,卻實質上令政府變成毒品供應商,不單是合法化,更是合理化,常規化,鼓勵吸毒。這是我們普天之下的人民意願嗎?

毒品政策 何去何從?

毒品,特別是指硬性毒品如海洛英,可卡因,經歷了百多年來的轉變,過由不受管制,到受管制,更不斷加強懲罰措施,以求受到約束,不致濫用。早期的毒品政策更涉及種族歧視,尤其是對黑人、華人為甚。經過七十年代青年人反叛,挑戰政府的大麻政策,越禁越多人用,加上八十年代濫毒及愛滋病傳染,出現了新的中間路線—〈減少傷害〉政策,並不斷擴大其領域,只要有助於減少濫用致死的方法,皆可以此名義推出,這便出現了最新的措施,毒品非刑事化,更進而免費提供毒品,甚至可以在自動售賣機購買,超級方便,為吸食人士提供非常貼身的照顧。政府如此寬鬆對吸毒人士,再繼續下去,將會有甚麼後果呢?

筆者從事戒毒社工20多年,在政府內部戒毒部門工作,看到的毒品問題是死亡數字年年加升,更多人加入吸食行列,這是最為心痛的。政府若要正面處理毒品問題,首先要定性毒品本身是一個不應鼓勵,不應合法化的有害物質。政府重點應該是阻止或減少未曾吸毒人士進入吸毒圈的可能性,增加對現有長期吸毒人士額外的照顧。對於已經吸食但並不太長久的人,應該要鼓勵強制性戒毒,並給予社區照顧措施,包括房屋、工作培訓、就業指引、社交支援等各種配套措施,令到吸毒人士可以有機會重新站起來,再次堂堂正正做人,不再依靠毒品生活。這是建立強健體格的長遠策略。毒品已經是社區問題,三級政府的頭痛問題,我們不可能視而不見。烈治文市居民因為他們積極發言,最後改變政府政策,停止了原來興建安全注射屋及中途宿舍計劃,給我們一個很好的示範,地方事務你我關心,改善社區萬眾一心。 (下)

特此鳴謝作者提供圖

撰文:社會心,秋霖(溫哥華資深戒毒社工)